La phlébite, bien que fréquemment entendue dans le langage courant, reste une menace sérieuse pour la santé, notamment en raison de ses potentielles complications graves. Cette maladie, qui se manifeste par la formation d’un caillot dans une veine, peut évoluer rapidement ou de manière plus insidieuse selon plusieurs facteurs. Comprendre le temps d’évolution de la phlébite est crucial pour une prise en charge efficace et la prévention de complications telles que l’embolie pulmonaire. Cet article explore en détail les différentes formes de phlébite, les variables influant sur son évolution, ainsi que les traitements et mesures préventives adaptés.

Phlébite : comprendre les différents temps d’évolution selon le type de thrombose veineuse

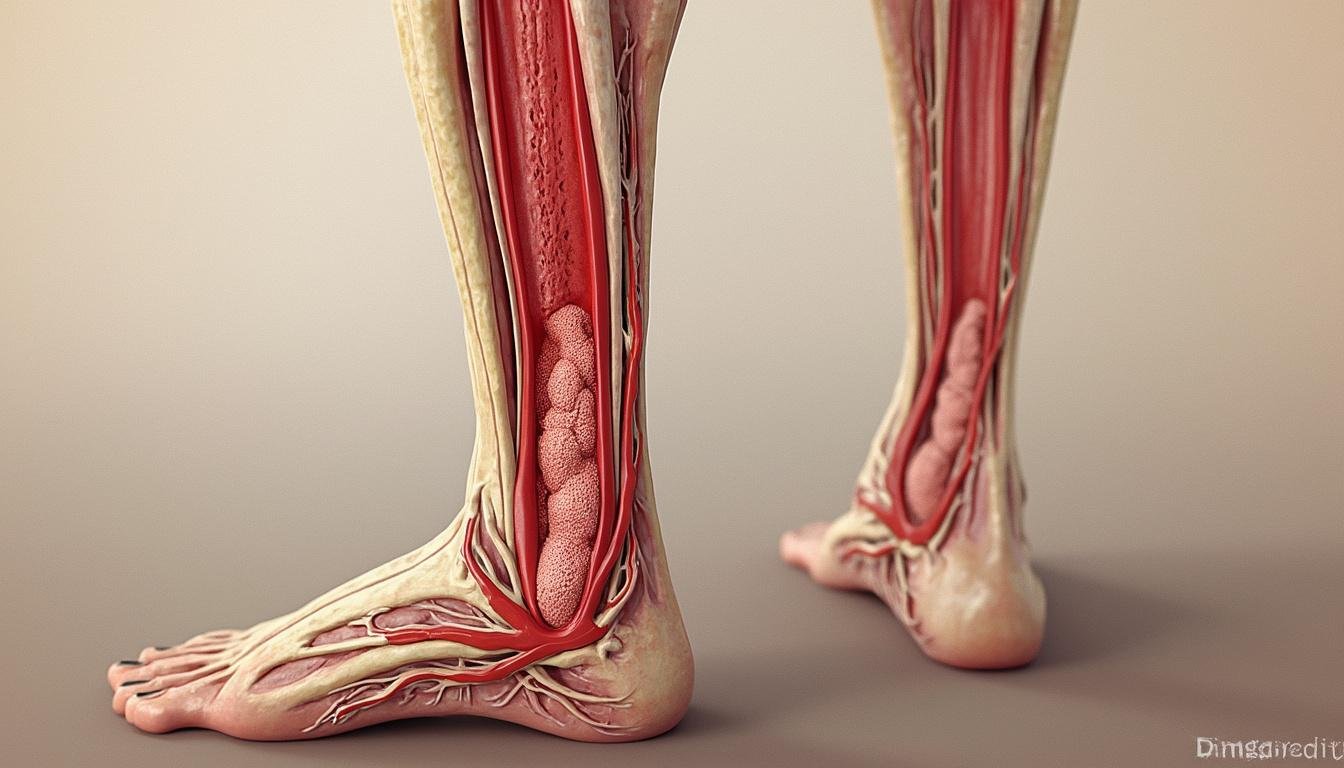

La phlébite se manifeste principalement sous deux formes distinctes : la thrombose veineuse superficielle et la thrombose veineuse profonde. Chacune présente des caractéristiques propres qui influencent directement la rapidité et la sévérité de son évolution.

La thrombose veineuse superficielle débute souvent par une sensation de douleur locale, une inflammation, et peut se traduire par un cordon dur et rouge au-dessus de la peau. Elle tend à évoluer sur une à trois semaines avant que les symptômes ne diminuent avec un traitement adapté. Cependant, cette forme, bien que généralement moins grave, ne doit pas être négligée car elle peut parfois s’étendre vers les veines profondes.

En revanche, la phlébite profonde est beaucoup plus préoccupante. L’obstruction veineuse par un caillot placé dans une veine profonde peut passer inaperçue dans sa phase initiale mais évolue rapidement vers des complications majeures. Les symptômes, comme la douleur sourde, l’œdème généralisé et la rougeur, peuvent apparaître dans les heures à quelques jours suivant la formation du thrombus. Non traitée, la phlébite profonde peut entraîner une embolie pulmonaire, une urgence médicale sévère. La durée de la maladie et du traitement s’étend généralement sur plusieurs mois, souvent entre 3 et 6 mois, avec un suivi strict.

La vitesse d’évolution est donc indissociable du type de phlébite diagnostiquée, rendant la consultation médicale et le diagnostic rapide indispensables pour limiter les risques.

- Thrombose superficielle : évolution en 1 à 3 semaines

- Thrombose veineuse profonde : apparition des symptômes en heures ou jours ; traitement sur plusieurs mois

Les symptômes et leur installation progressive : reconnaître le moment crucial d’une phlébite

Les symptômes d’une phlébite varient selon la localisation et la gravité du caillot dans les veines. Ce temps de manifestation symptomatique est déterminant pour alerter le patient et lui faire consulter un médecin sans délai.

Dans le cas d’une phlébite superficielle, les premiers signes apparaissent en général dans la journée ou en quelques heures. La zone touchée devient douloureuse, chaude, rouge et un cordon dur peut être palpé sous la peau. Un oedème léger peut aussi être présent. La douleur est localisée et ne s’étend pas systématiquement à toute la jambe.

La phlébite profonde, plus sournoise, présente habituellement des symptômes moins précis dès son début : douleur sourde dans le mollet ou la cuisse, sensation de lourdeur, œdème important, parfois accompagnés d’une légère fièvre. Ces signes peuvent s’installer de façon progressive sur 24 à 72 heures. La gravité réside dans le risque de migration du caillot vers les poumons, avec des symptômes respiratoires rapides à survenir.

Il est essentiel de repérer rapidement les symptômes pour procéder à une consultation médicale urgente, surtout en présence de signes comme :

- douleur localisée unilatérale au niveau du mollet ou de la cuisse ;

- augmentation de la chaleur et rougeur cutanée ;

- gonflement marqué ou changement de coloration de la peau ;

- symptômes respiratoires : toux, essoufflement, douleur thoracique (signes d’embolie pulmonaire).

La vigilance est donc un élément clé pour réduire le risque de complications sévères liées à la phlébite et intervenir rapidement avec un traitement adapté.

Facteurs influençant la vitesse d’évolution de la phlébite : âge, mode de vie et pathologies associées

L’évolution de la phlébite est loin d’être uniforme. Plusieurs paramètres contribuent à déterminer la rapidité avec laquelle la maladie progresse. Parmi ces facteurs, certains sont liés au patient, d’autres à la nature même du caillot et aux conditions dans lesquelles il se développe.

Un des facteurs les plus marquants reste l’âge. Au-delà de 60 ans, le risque et la rapidité d’évolution de la phlébite augmentent considérablement. Cette vulnérabilité accrue s’explique par le vieillissement des veines, l’apparition de comorbidités et la réduction de la mobilité. Après 75 ans, la prudence s’impose d’autant plus.

Le mode de vie joue aussi un rôle déterminant : une position assise ou allongée prolongée (hôpital, voyages en avion long-courrier), l’obésité, le tabac ou un manque d’activité physique favorisent la stagnation du sang et accroissent le risque que les caillots se forment et se stabilisent.

Les pathologies sous-jacentes comme le cancer, les maladies inflammatoires (notamment la maladie de Crohn), ou des anomalies génétiques de la coagulation sont aussi des éléments cruciaux. Ces dernières accélèrent l’évolution et compliquent le traitement.

- Âge supérieur à 60 ans : accélération du risque

- Immobilisation prolongée : stagnation de la circulation sanguine

- Présence de comorbidités : cancer, maladies inflammatoires

- Facteurs génétiques et héréditaires

- Habitudes de vie : tabagisme, sédentarité, obésité

La prise en compte de ces facteurs dans l’observation du patient ou en prévention est indispensable pour adapter l’approche thérapeutique et le suivi médical.

Les traitements médicaux : leur impact sur le temps d’évolution et la prévention des complications

Le traitement précoce et adapté est l’axe fondamental pour ralentir et maîtriser le temps d’évolution de la phlébite. Il vise avant tout à dissoudre le caillot, à prévenir son extension et à limiter le risque d’embolie pulmonaire, tout en soulageant les symptômes liés à l’obstruction veineuse.

Les principaux médicaments utilisés sont les anticoagulants. Ils peuvent être administrés sous forme d’injections sous-cutanées ou de comprimés, avec une durée de traitement variable selon la gravité :

- Thrombose veineuse superficielle : traitement anticoagulant de faible dose sur une période d’environ 45 jours, souvent combiné à des anti-inflammatoires et au port de bas de contention.

- Thrombose veineuse profonde : traitement anticoagulant intensif sur au minimum 3 mois, pouvant s’étendre à 6 mois ou davantage en présence de facteurs de risque élevés.

Outre les médicaments, des mesures non pharmacologiques accompagnent toujours la prise en charge :

- surélévation régulière des jambes pour améliorer la circulation sanguine ;

- port de bas de contention afin de réduire la pression veineuse et d’atténuer l’œdème ;

- mobilisation précoce pour éviter les phénomènes de stase veineuse ;

- éviter les sources de chaleur intense sur les jambes qui peuvent aggraver l’inflammation.

Dans de rares cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour retirer le caillot. Les traitements modernes, en 2025, s’appuient aussi sur un suivi personnalisé grâce à des marques médicales avancées permettant d’adapter la posologie et de suivre la réponse au traitement en temps réel.

La bonne observance du traitement et des mesures préventives influe fortement sur la durée d’évolution de la phlébite et le risque de complications à long terme.

Prévention phlébite : conseils pour limiter le temps d’évolution en agissant en amont

La prévention joue un rôle clé pour diminuer non seulement le risque de survenue d’une phlébite mais aussi pour alléger et retarder son évolution si elle se développe. Plusieurs mesures peuvent être mises en œuvre au quotidien pour préserver la santé des veines et optimiser la circulation sanguine.

Voici une liste synthétique des conseils adaptés à la prévention :

- Adopter une activité physique régulière comme la marche, la natation ou le vélo pour stimuler le retour veineux ;

- Éviter l’immobilité prolongée, surtout lors de voyages ou après une chirurgie, en favorisant les mouvements fréquents et les exercices simples des jambes ;

- Porter des bas de contention en cas de risque élevé, notamment durant la grossesse, après une intervention chirurgicale ou en voyage ;

- Maintenir un poids santé pour réduire la pression sur les veines des membres inférieurs ;

- Ne pas fumer, car le tabac altère la paroi vasculaire et favorise la formation de caillots ;

- Contrôler les conditions médicales telles que les troubles de la coagulation et certaines maladies chroniques.

L’intégration de ces règles d’hygiène de vie dans le quotidien limite l’apparition de facteurs de risque et contribue à une évolution plus lente et maîtrisée si une phlébite devait survenir.

FAQ sur le temps d’évolution de la phlébite

- En combien de temps une phlébite peut-elle se déclarer après un facteur de risque ?

La phlébite peut apparaître en quelques heures à jours après un facteur déclenchant comme une immobilisation, cependant certains cas se développent plus lentement selon la constitution du patient. - Quels sont les premiers signes à surveiller indiquant une évolution rapide ?

Une douleur unilatérale forte, une rougeur étendue, un gonflement soudain et surtout l’apparition de symptômes respiratoires doivent alerter et justifier une consultation médicale urgente. - Combien de temps dure le traitement anticoagulant ?

Pour une thrombose veineuse profonde, le traitement classique dure entre 3 et 6 mois, tandis que pour une thrombose superficielle il est plus court, souvent autour de 45 jours. - La phlébite peut-elle disparaître spontanément ?

La phlébite superficielle peut parfois guérir sans complications majeures en quelques semaines, mais la phlébite profonde nécessite toujours un traitement médical. - Comment la prévention peut-elle influencer le temps d’évolution ?

Une bonne prévention réduit le risque de phlébite mais aussi limite la progression du caillot en facilitant la circulation sanguine et évitant la stase veineuse.